共有7274人关注过本帖树形打印复制链接主题:【转贴】临 帖 指 南 |

|---|

绝缘体 |

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

【转贴】临 帖 指 南  Post By:2004-11-5 13:57:39 [只看该作者] Post By:2004-11-5 13:57:39 [只看该作者]

|

|||||||

一切都很美好了...... |

||||||||

|

||||||||

绝缘体 |

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 13:58:08 [只看该作者] Post By:2004-11-5 13:58:08 [只看该作者]

|

|||||||||

一切都很美好了...... |

||||||||||

|

||||||||||

绝缘体 |

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 13:58:32 [只看该作者] Post By:2004-11-5 13:58:32 [只看该作者]

|

|||||||

一切都很美好了...... |

||||||||

|

||||||||

绝缘体 |

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 13:58:54 [只看该作者] Post By:2004-11-5 13:58:54 [只看该作者]

|

|||||||||

一切都很美好了...... |

||||||||||

|

||||||||||

绝缘体 |

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 13:59:23 [只看该作者] Post By:2004-11-5 13:59:23 [只看该作者]

|

|||||||

一切都很美好了...... |

||||||||

|

||||||||

绝缘体 |

小大 6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 14:00:42 [只看该作者] Post By:2004-11-5 14:00:42 [只看该作者]

|

|||||||

一切都很美好了...... |

||||||||

|

||||||||

绝缘体 |

小大 7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 14:01:03 [只看该作者] Post By:2004-11-5 14:01:03 [只看该作者]

|

|||||||

一切都很美好了...... |

||||||||

|

||||||||

绝缘体 |

小大 8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 14:01:24 [只看该作者] Post By:2004-11-5 14:01:24 [只看该作者]

|

|||||||

一切都很美好了...... |

||||||||

|

||||||||

绝缘体 |

小大 9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 14:02:00 [只看该作者] Post By:2004-11-5 14:02:00 [只看该作者]

|

|||||||||

一切都很美好了...... |

||||||||||

|

||||||||||

绝缘体 |

小大 10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |||||||

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 14:02:23 [只看该作者] Post By:2004-11-5 14:02:23 [只看该作者]

|

|||||||

一切都很美好了...... |

||||||||

|

||||||||

月下煮酒FY |

小大 11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |

加好友 加好友  发短信 发短信

等级:论坛游侠 帖子:263 积分:322 威望:0 精华:0 注册:2004-11-2 21:29:38 |

Post By:2004-11-5 15:18:28 [只看该作者] Post By:2004-11-5 15:18:28 [只看该作者]

|

|

|

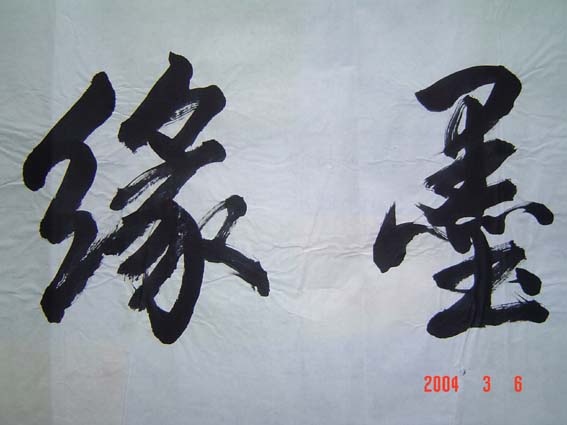

墨缘 |

小大 12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |

加好友 加好友  发短信 发短信

等级:管理员 帖子:17783 积分:-14156 威望:5 精华:3 注册:2004-3-13 15:11:28 |

Post By:2004-11-5 15:32:13 [只看该作者] Post By:2004-11-5 15:32:13 [只看该作者]

|

|

清清拂琴面,淡淡娱耳眠, 悠悠闲月影,点点灯依然. |

||

|

绝缘体 |

小大 13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |

加好友 加好友  发短信 发短信

无心门

无心门

等级:贵宾 帖子:910 积分:1182 威望:0 精华:1 注册:2004-9-28 12:30:50 |

Post By:2004-11-5 17:42:00 [只看该作者] Post By:2004-11-5 17:42:00 [只看该作者]

|

|

一切都很美好了...... |

||

|

蛉子 |

小大 14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | |

加好友 加好友  发短信 发短信

等级:版主 帖子:2212 积分:3200 威望:0 精华:6 注册:2004-11-1 22:02:18 |

Post By:2004-11-5 19:12:31 [只看该作者] Post By:2004-11-5 19:12:31 [只看该作者]

|

|

|